Entretien avec Pierre-Denis Boudriot

Entretien avec Pierre-Denis Boudriot

“L’Epuration (1944 – 1954)”

Nous abordons l’un de ces sujets, interdits par le politiquement correct, un de ces sujets boudés par l’Université, dominée par une unicité des vues, portée par la bien-pensance officielle.

Vous l’aurez compris, nous allons traiter de l’Épuration, ce grand mouvement de conflit entre Français, qui se fit de 1944 à 1954 – mais dont les effets perdurent dans le temps long – et, comble de l’horreur, nous chercherons la vérité des faits, sans a priori idéologique, sans peur de ne pas suivre les voix autorisées. Pour ce faire, nous avons l’immense honneur de nous entretenir avec Pierre-Denis Boudriot, docteur en histoire moderne et contemporaine, qui publia plusieurs livres sur notre sujet comme L’Epuration 1944 – 1949 (Grancher, 2011) et qui vient de faire paraître, aux éditions Auda Isarn son Bagnes et camps de l’épuration française (1944 – 1954). Nous osons dire que de tels travaux honorent la recherche française par la qualité de la méthodologie employée, mais aussi par le courage dont il faut faire preuve pour ne pas être emporté par le flot des productions biaisées et partisanes. Que ce livre ait le succès qu’il mérite et qu’il se propage dans de nombreux foyers.

AF : Nous vous remercions de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous nous donner une définition de l’Épuration et nous donner des bornes chronologiques – votre livre L’Epuration 1944 – 1949 – s’étend sur une période qui n’est pas celle de votre dernier livre, pourquoi ce changement ?

Dans son édition de 1984, le Petit Robert, on ne peut plus laconique, définissait ainsi l’épuration : « Elimination [sic] des collaborateurs à la Libération ». Plus classiquement, l’épuration désigne la répression des actes ou des faits de collaboration avec l’ennemi. Mais ceux-ci sont des plus divers et impliquent les épurés à des degrés de responsabilité très différents. L’épuration intéresse de nombreuses composantes de la société et il n’est guère de domaines d’activité qui n’aient été épargnés. Les sympathisants et membres des mouvements collaborationnistes, la presse, l’armée, la magistrature, la littérature, la police, les fonctionnaires pour ne citer que les principaux … L’épuration est d’une grande complexité. Elle connaît une première phase dite extra-judiciaire ou « sauvage » qui a sévi dès avant la Libération et dont on observe les dernières manifestations en 1947, malgré l’instauration des tribunaux d’exception que sont les Cours de Justice, la Haute Cour, les Chambres Civiques (actives dès 1944 et 1945). Les lois d’amnistie de 1947, 1951 et 1953 sont trois des principaux repères chronologiques de la décennie 1944-1954, habituellement retenue pour l’épuration. La période étudiée dans mon premier livre s’arrête, en effet, à l’année 1949. J’avais fondé mon travail sur l’analyse d’une trentaine de témoignages écrits d’épurés qui avaient été, pour la plupart, libérés avant 1949. J’ai, par la suite, sensiblement élargi ma base documentaire en disséquant soixante-dix mémoires, correspondances et journaux évoquant l’épuration jusqu’en 1954. J’ai également exploité cette manne providentielle que sont les notes, rapports annuels et circulaires de l’administration pénitentiaire, archivés sur près de quatre siècles.

AF : Cette définition étant donnée, j’aimerais, en guise de préambule, que nous nous arrêtions sur votre méthodologie. La masse des travaux et des publications sur cette période de l’histoire, est titanesque, en quoi vous démarquez-vous ? Est-ce votre rapport particulier aux sources, c’est-à-dire à une sélection différente de celles-ci, à une exploitation de documents qui ne furent jamais utilisés ?

J’ai d’abord procédé à une lecture critique des témoignages d’épurés, parfois contradictoires, et de nature trop militante. La plupart des historiens et des universitaires continuant, malgré quelques discrets emprunts, de tenir systématiquement cette source pour irrecevable, il m’importait de ne pas leur opposer une antithèse aussi péremptoire. J’ai également eu le souci de signaler les défauts de concordance et les incohérences en matière de comptabilité et d’effectifs, décelés dans certains documents administratifs. J’ai, par ailleurs, réagi à toutes ces études universitaires et travaux d’historiens, parfois d’une érudition confondante, mais par trop partiaux ! La dimension sensible, humaine donc, en est complètement absente dès lors qu’il est question des épurés. En revanche, s’agissant de l’histoire de la détention pénitentiaire sous Vichy, le traitement du sujet témoigne d’une grande empathie. La production administrative, dont je m’étonne qu’elle n’ait pas été exploitée plus tôt, s’est révélée d’une importance cruciale. Peu suspecte de parti pris, elle aborde tous les aspects de la vie quotidienne du prisonnier et corrobore nombre de témoignages d’internés. L’analyse comparative des textes administratifs et des écrits d’épurés s’est avérée particulièrement féconde; elle a notamment, permis de réévaluer l’intérêt documentaire de ces écrits.

AF : Pourriez-vous nous présenter une typologie des personnes qui furent inquiétées, à différents degrés, par ce mouvement d’épuration – avons-nous des chiffres ? Plus spécifiquement, est-ce que beaucoup de militants ou de figures d’Action française subirent cette épreuve ?

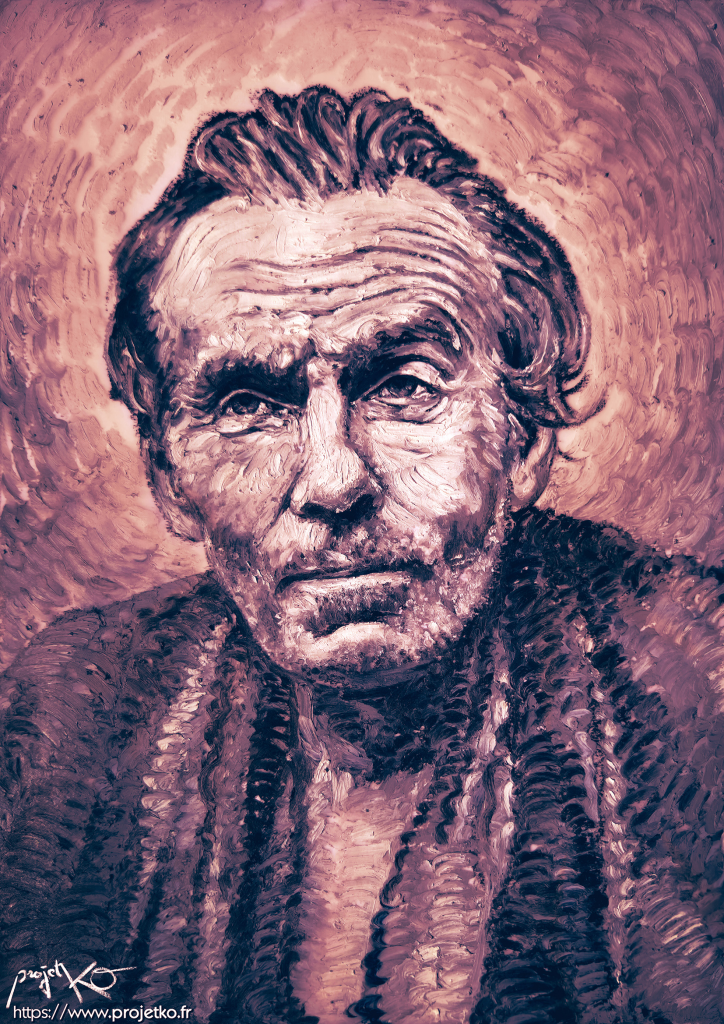

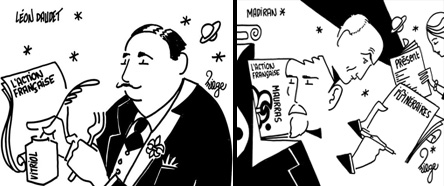

L’épuration a frappé presque tous les milieux de la société et n’a épargné aucune de ses strates. Une typologie des prisonniers, justiciables des cours de l’épuration, reste à établir : elle devra prendre en compte l’extrême diversité des cas et toutes les peines prononcées, en signalant les disparités constatées en ce domaine. Ainsi, d’obscurs gens de presse n’ont pas échappé à des condamnations d’une grande sévérité, tandis que des « collaborateurs économiques », aux affaires des plus prospères, ont bénéficié d’une singulière mansuétude de la part des tribunaux. En l’état actuel de nos connaissances, il s’avère bien difficile de dénombrer précisément les justiciables et condamnés des différents tribunaux. Cependant, des ordres de grandeur peuvent être posés. Ainsi, au début de l’année 1947, l’épuration se soldait par 300 000 arrestations, 95 000 procès et 50 000 jugements rendus. S’agissant de l’Action française, on ne dispose pas, à ma connaissance, d’une comptabilité permettant d’évaluer le nombre de responsables et de militants, inquiétés par la Justice de l’épuration. Bien que l’opprobre ait été jeté sur l’Action française, demeurée fidèle à ses figures tutélaires, ses membres ne s’attirèrent pas les foudres de l’épuration comme les membres du Parti populaire français de Doriot, du Rassemblement national populaire de Marcel Déat ou de la Milice. On rappellera toutefois, que Charles Maurras fut frappé, exemplairement, d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité, malgré sa défiance, notoire, vis-à-vis de l’Allemagne.

L’épuration a frappé presque tous les milieux de la société et n’a épargné aucune de ses strates. Une typologie des prisonniers, justiciables des cours de l’épuration, reste à établir : elle devra prendre en compte l’extrême diversité des cas et toutes les peines prononcées, en signalant les disparités constatées en ce domaine. Ainsi, d’obscurs gens de presse n’ont pas échappé à des condamnations d’une grande sévérité, tandis que des « collaborateurs économiques », aux affaires des plus prospères, ont bénéficié d’une singulière mansuétude de la part des tribunaux. En l’état actuel de nos connaissances, il s’avère bien difficile de dénombrer précisément les justiciables et condamnés des différents tribunaux. Cependant, des ordres de grandeur peuvent être posés. Ainsi, au début de l’année 1947, l’épuration se soldait par 300 000 arrestations, 95 000 procès et 50 000 jugements rendus. S’agissant de l’Action française, on ne dispose pas, à ma connaissance, d’une comptabilité permettant d’évaluer le nombre de responsables et de militants, inquiétés par la Justice de l’épuration. Bien que l’opprobre ait été jeté sur l’Action française, demeurée fidèle à ses figures tutélaires, ses membres ne s’attirèrent pas les foudres de l’épuration comme les membres du Parti populaire français de Doriot, du Rassemblement national populaire de Marcel Déat ou de la Milice. On rappellera toutefois, que Charles Maurras fut frappé, exemplairement, d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité, malgré sa défiance, notoire, vis-à-vis de l’Allemagne.

AF : Tous ces éléments étant posés, intéressons-nous, si vous le voulez bien, à la procédure. Pourriez-vous brosser à grands traits, la manière dont se réalisa cette épuration, quelles sont les grandes étapes que subira une personne inquiétée ? Quelle place tient Fresnes dans ce dispositif ?

Bien qu’elle ne soit pas immuable, la procédure peut se décomposer en sept séquences principales : l’arrestation, la détention transitoire au Dépôt du palais de Justice, l’internement au Vélodrome d’Hiver, à Drancy (Saint-Denis), l’instruction, le procès, la condamnation et, enfin, l’incarcération. Mais jusqu’au printemps 1945, coexistent des pratiques « extra-judiciaires » échappant à tout contrôle de la Justice. Ce sont, par exemple, les arrestations effectuées, le plus souvent sans aucun mandat, par les francs-tireurs partisans, puis la détention dans des « prisons » privées, en fait des lieux, tenus secrets, de détention et de sévices. On en a identifié une trentaine à Paris, qui en comptait sans doute beaucoup plus. La légalité républicaine ne s’est imposée que progressivement. Jusqu’au début 1946, de nombreux lynchages de « collabos », ou supposés tels, sont perpétrés et des prisons prises d’assaut pour en extraire et abattre des condamnés ayant échappé à la peine de mort ! Le parc carcéral français a compté 220 maisons d’arrêt, quatorze centrales

et cinquante centres et camps pénitentiaires. Mais Fresnes, située à seulement seize kilomètres de Paris, s’est imposée comme la plaque tournante de l’épuration. De la Libération, à janvier 1946, 17 000 détenus, justiciables des cours de justice, sont passés par Fresnes. Dès avant la guerre, cette prison, inaugurée en 1898, avait fait l’objet de reportages et elle a inspiré de nombreux épurés versificateurs.

AF : Dans quel état se trouvent les centrales durant cette période ? Etaient-ce des lieux particulièrement vétustes ?

A la Libération, la plupart des centrales (d’anciens monastères ou abbayes), sont dans un état de décrépitude, voire de délabrement avancé, qu’ont aggravé, pour certaines, les bombardements anglo-américains. Les conditions de détention y sont donc d’autant plus pénibles. Faute de crédits, les travaux de reconstruction ou de rénovation sont différés, parfois jusqu’en 1953.

AF : La société des centrales est une société complexe où règne une hiérarchie stricte, que dominent des personnages composites. Quelle était, globalement, l’attitude des geôliers et des autorités pénitentiaires vis-à-vis des prisonniers politiques et comment ces derniers vivaient-ils le contact avec des prisonniers de droit commun ?

Les gardiens, pour beaucoup communistes ou membres de syndicats d’obédience communiste, furent très majoritairement hostiles aux prisonniers politiques. En revanche, la haute hiérarchie pénitentiaire s’efforça d’humaniser leur traitement et alarmèrent le ministère de la justice face aux conditions effroyables de détention. Le premier directeur de l’administration pénitentiaire, Paul Amor, lui-même emprisonné sous l’occupation, fut l’un d’eux. Il oeuvra à la réforme du système pénitentiaire visant à la réhabilitation du prisonnier. Les politiques ont souffert de la malveillance des prisonniers de droit commun qui les méprisaient et, souvent, exploitaient leur inexpérience. Si quelques épurés ont pu bénéficier des conseils de truands patentés, la communauté des prisonniers de droit commun et celle des politiques sont demeurées deux mondes, étrangers l‘un à l’autre.

AF : J’aimerais revenir sur deux points qui firent couler beaucoup d’encre, à propos de ces fameuses centrales. Premièrement, quel était le rapport au silence et, deuxièmement, qu’était véritablement la “salle de discipline” ?

Jusqu’en 1947-1948, l’administration pénitentiaire impose le silence aux détenus des centrales. Cette privation de la parole est un châtiment qui s’ajoute à bien d’autres et contribue à déshumaniser le prisonnier. La salle « de discipline » qui semble avoir progressivement disparu à partir de 1943, représente le paroxysme des souffrances infligées aux fortes têtes et aux récalcitrants. Généralement, l’administration ne fait que la mentionner ; à la différence des politiques qui apportent maintes précisions. Cet espace surpasse en horreur tous les autres châtiments en vigueur au sein des centrales. Il faut noter que ce supplice avait aussi cours dans les colonies pénitentiaires pour enfants, dans les années 1920 ! Conçue et aménagée pour pousser le détenu au comble de la douleur, cette salle témoigne du degré extrême de férocité et de sadisme atteint par le système pénitentiaire de l’époque.

AF : Un élément m’avait particulièrement marqué à la lecture des témoignages que firent Pierre-Antoine Cousteau et Lucien Rebatet, élément sur lequel vous revenez également dans votre livre. Il s’agit de l’extrême promiscuité que subissent les détenus, la crasse qui règne dans les centrales et l’absence totale d’hygiène. Vous-même écrivez : “Les prisonniers encagés douze heures durant, ne peuvent plus vider leur tinette dans le baquet collectif du dortoir. Tourmentés par les effets diurétiques d’une alimentation à base de chou, les condamnés politiques ignorants de la chose carcérale, apprennent des truands, comment se soulager dans ses sabots ou en urinant, depuis son lit, sur le plâtre du mur.” (p. 153). Est-ce le souvenir choqué de personnes découvrant ce qu’est la prison ou ces conditions étaient-elles scandaleuses, même pour l’époque ?

Ce moyen de se soulager ne résulte pas d’une brimade. En effet, il n’était pas envisageable de laisser les prisonniers sortir, la nuit, de leur « cage à poule » individuelle pour vider leur tinette dans le baquet collectif. Ces sorties auraient occasionné de nombreuses allées et venues, contraires à la sécurité intérieure.

AF : Dans cet enfer, ce sont souvent de grands esprits qui sont enfermés, des politiques, des écrivains, des journalistes. Lucien Rebatet écrira, comme vous le rapportez, : “Mentalement, je diminue chaque mois” (p. 165). Les prisonniers avaient-ils le droit de lire, d’écrire ?

Comme à Fontevraud en 1947, l’administration pénitentiaire autorise, en principe, les détenus d’une conduite exemplaire, durant au moins trois mois, à emprunter un livre dûment sélectionné par la direction de la centrale. Toutefois, le régime en ce domaine, tend à s’assouplir, notamment à l’initiative des directeurs généraux qui plaident en faveur de la lecture, au profit de tous les prisonniers. Des bibliothèques d’ouvrages « choisis » sont peu à peu constituées au sein des prisons, tandis qu’entrent clandestinement des livres politiques et des pamphlets, prisés des épurés. Le droit d’écrire se limite à une lettre devenue hebdomadaire en 1948 et toujours minutieusement formatée. Ce droit ne peut, évidemment, suffire à répondre au besoin d’écrire, irrépressiblement ressenti par des épurés souvent issus du monde politique et journalistique. Malgré les peines encourues, la prison devient donc le creuset d’une importante production littéraire.

AF : Nous avons beaucoup évoqué les centrales, mais il y eut aussi les camps, que vous évoquez au dixième chapitre de votre livre. Quelles étaient les différences substantielles entre ces deux lieux ?

Les centrales étaient destinées aux prisonniers gravement compromis avec l’occupant, et donc condamnés par les cours de justice à de « longues peines », notamment de travaux forcés. Leur régime disciplinaire était réputé pour sa grande rigueur. L’architecture des centrales, héritée pour la plupart de couvents et d’abbayes, est massive et austère. L’ensemble est cerné de hauts murs. Réservés principalement aux « jeunes égarés », jugés amendables, les camps, de création plus récente, sont des lieux de détention provisoire, constitués de baraquements. Leur gestion est sensiblement plus libérale que celle des centrales.

AF : Ces hommes qui subirent l’enfermement furent définitivement marqués du sceau de la détention. Parvinrent-ils réellement, une fois libérés, à vivre à nouveau au milieu du monde ou furent-ils définitivement des êtres différents, des êtres à part ?

S’il y eut des réinsertions réussies, notamment dans le domaine artistique et culturel, nombre de détenus ne purent surmonter le profond traumatisme de leur incarcération. Plusieurs centaines d’entre eux vécurent, fers aux pieds, des mois durant, les affres de l’attente de leur exécution, finalement commuée en peine à perpétuité. Le divorce, demandé par l’épouse, la solitude, la maladie, l’irréversible décrépitude, furent le lot de beaucoup, qui, frappés d’opprobre à leur retour, se murèrent à jamais dans le silence.

AF : Nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien ! Nous conseillons vivement à tous nos lecteurs de se procurer ce livre qui nous plonge dans cet univers dantesque que furent les bagnes et les camps de l’Épuration !

Boudriot Pierre-Denis, Bagnes et Camps de l’Epuration (1944 – 1954), Auda Isarn,

2021, 239 pages