Chers amis, nous nous retrouvons aujourd’hui pour un entretien avec monsieur Bruno Hirout, militant nationaliste, homme politique – secrétaire général du Parti de la France – et éditeur. Nous souhaitions le rencontrer afin que ce dernier nous présente plus particulièrement son travail d’édition qui rejoint bien des combats que nous portons à l’Action française. Si les divergences peuvent être nombreuses, il n’empêche que le compromis nationaliste doit nous porter au dialogue avec tous les combattants français qui ne se renient pas et qui n’ont pas peur de s’exposer en première ligne.

Action française : Cher monsieur, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Permettez-nous de commencer par évoquer votre maison d’édition. Pouvez-vous nous présenter celle-ci, quelle fut sa genèse et sa raison d’être ? Pourquoi avoir choisi un tel nom ?

Bruno Hirout : Les éditions Saint Barthélemy sont nées le 20 mars 2022, créées par Pierre Guyon et moi-même pour rééditer et éditer des ouvrages de salubrité publique selon notre vision du bien commun, c’est-à-dire utiles aux catholiques et aux Français de souche.

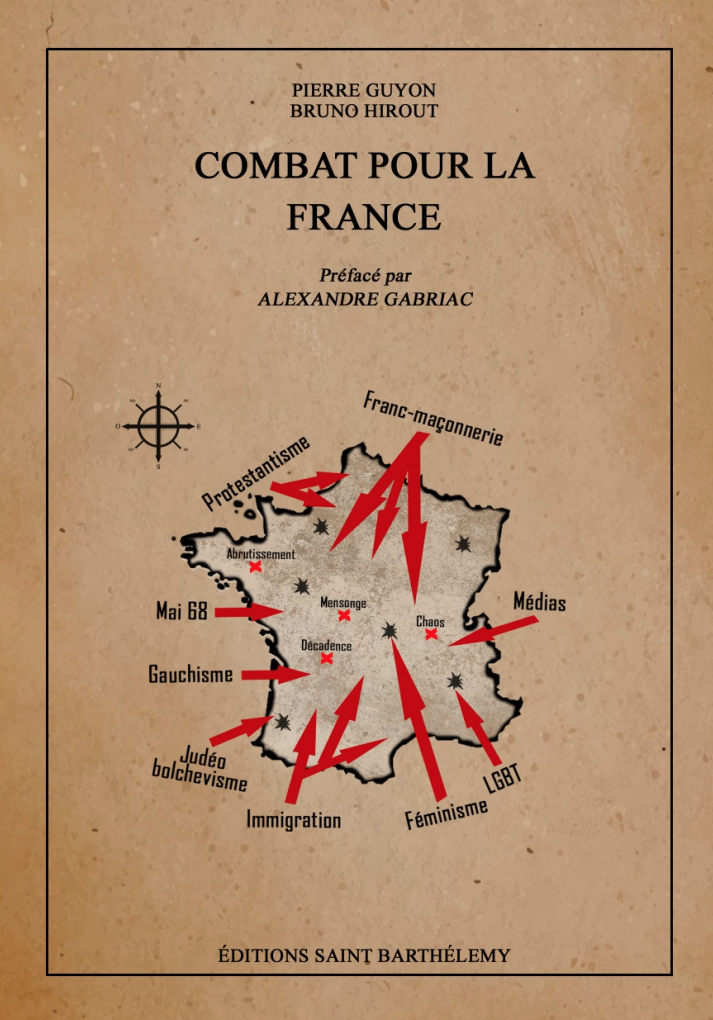

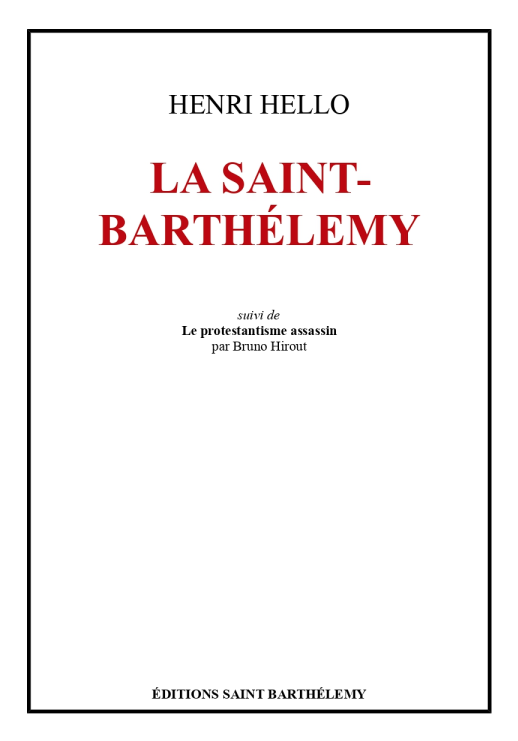

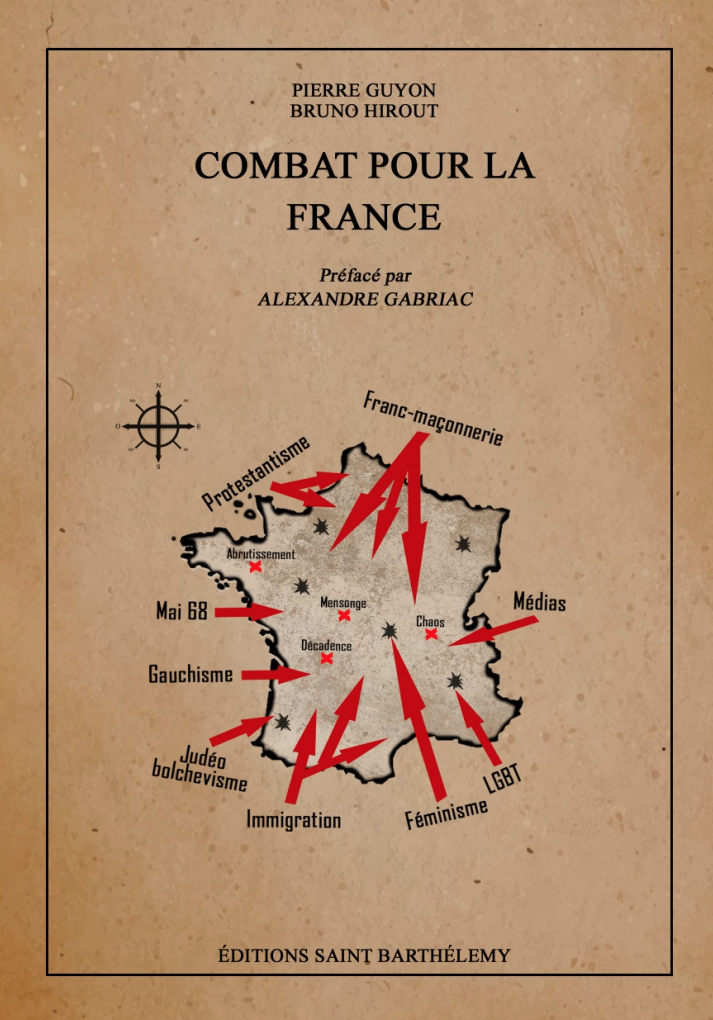

Plus particulièrement, nous avions besoin d’une structure pour publier deux livres, La Saint-Barthélemy d’Henri Hello, pour la défense des catholiques français, et Combat pour la France de Pierre Guyon et moi-même, pour livrer une sorte de manuel aux jeunes arrivants dans le milieu nationaliste en particulier et à ceux qui souhaitent s’intéresser à notre combat politique en général.

Notre volonté de créer notre propre structure fut, compte-tenu de nos projets actuels et à venir, une assurance contre les censeurs et les froussards, même si nous nous félicitons de la grosse activité intellectuelle, littéraire et éditoriale du nationalisme français contemporain.

Enfin, le nom Saint Barthélemy était pour nous une évidence, la marque de notre attachement à la défense de la mémoire et de l’honneur des nôtres, les catholiques français, face aux mensonges aussi puissants et répandus soient-ils.

Action française : Le premier ouvrage que vous publiâtes fut celui d’Henri Hello qui porte précisément sur la Saint-Barthélemy. Le poids de cet événement pèse beaucoup sur l’imaginaire collectif français, pensez-vous que la restauration d’une certaine fierté française et catholique puisse faire l’économie d’une remise en perspective de troubles qui se firent il y a maintenant plusieurs siècles ? Le combat mémoriel doit-il également porter sur cette période ?

Action française : Le premier ouvrage que vous publiâtes fut celui d’Henri Hello qui porte précisément sur la Saint-Barthélemy. Le poids de cet événement pèse beaucoup sur l’imaginaire collectif français, pensez-vous que la restauration d’une certaine fierté française et catholique puisse faire l’économie d’une remise en perspective de troubles qui se firent il y a maintenant plusieurs siècles ? Le combat mémoriel doit-il également porter sur cette période ?

Bruno Hirout : J’estime qu’il est vital de ne pas laisser se développer les mensonges des mémoires victimaires qui se construisent en opposition à la France et aux Français perçus comme des persécuteurs. Il en va non seulement de l’honneur et de la mémoire de nos ancêtres, mais c’est aussi un combat politique contre tous ceux qui prospèrent sur l’anti-France, que cela soit par intérêt, par suivisme ou par idéologie. C’est une part incompressible de la lutte contre les agents de la subversion et leurs idiots utiles.

L’histoire des troubles du XVIème siècle, appelés guerres de religion, doit être revue, protégée et transmise par les Français enracinés et non reniés. Il faut que chaque mensonge antifrançais ou anticatholique paraisse odieux aux partisans de la France française, et les guerres de religion sont le tombeau de la vérité historique. Comme l’a très bien résumé Yves Gérardin dans sa brochure « Le Lutherrorisme », par un incroyable retournement, la religion [protestante] qui s’est partout imposée par la terreur, transmet aujourd’hui une identité victimaire. Tels des Corses héritant d’une vendetta familiale pendant vingt-cinq générations, les malheureux protestants vivent encore aujourd’hui de la colère de leurs ancêtres. Beaucoup d’entre eux semblent n’avoir d’autre religion qu’une rancune contre l’Eglise. Victimes, certes, les protestants l’ont été. Mais d’abord de la révolte de leurs chefs, qui les ont trompés, enfermés dans une logique de haine, puis entraînés dans la spirale infernale provocation-répression qui caractérise la subversion terroriste. L’identité victimaire des protestants s’est construite, vit et se transmet en diffamation des catholiques et du catholicisme qui deviennent ainsi synonymes de fanatisme, de bêtise et d’inhumanité, c’est d’autant plus insupportable qu’il s’agit de l’exact contraire de la vérité.

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres que nous pourrions étaler sur des pages et des pages, le combat mémoriel doit évidemment porter sur cette période aussi, car les amoureux de la France et de l’exactitude doivent combattre tout ce qui nuit artificiellement à notre identité et à notre foi, quitte à faire le sale boulot qui consiste à passer du temps à mettre les mains dans des sujets aussi peu « tendance » que la Saint-Barthélemy, l’Inquisition, la chasse aux sorcières, etc. D’une manière générale, il faut détester les menteurs, les manipulateurs et les faussaires. C’est l’une des meilleures façons d’être à coup sûr un bon Français et un bon chrétien.

Action française : Pourriez-vous résumer la thèse historique d’Henri Hello ?

Bruno Hirout : Avant de présenter la thèse historique d’Henri Hello, je trouve important de mettre en lumière ses intentions, car elles rejoignent le combat que j’ai évoqué jusqu’ici. Voici ce qu’Henri Hello dit : Les calomnies contre l’Eglise catholique, rendue responsable du carnage des huguenots, ont été répandues et le sont encore avec une telle profusion, qu’il est nécessaire d’y répondre directement.

Ceci étant dit, voici le propos d’Henri Hello :

– La réforme et les huguenots sont la source et les auteurs de l’intolérance, des excès et des crimes qui ont ébranlé la France (et l’Europe) à partir du XVIème siècle.

– La Saint-Barthélemy a été rendue nécessaire par la faiblesse des dirigeants français, qui ont fait montre d’une indulgence excessive vis-à-vis des protestants qui ne faisaient que travailler pour la victoire de leur parti quand les autres croyaient pouvoir négocier la paix.

– La Saint-Barthélemy ne fut pas préméditée.

– Le nombre de victimes de la Saint-Barthélemy est absolument exagéré.

– L’Eglise catholique n’est pas responsable de la Saint-Barthélemy.

Dans cette droite ligne, je me permets d’ajouter que je rejoins complètement Michel Defaye qui conclut son exposé « Le protestantisme assassin » de la façon suivante : On peut certes regretter les quelques centaines de huguenots qui ont péri à Wassy ou lors de la Saint-Barthélemy, à l’unique condition de ne pas oublier les milliers de martyrs catholiques, d’établir avec équité les responsabilités, de ne pas confondre l’agresseur et l’agressé, le bourreau et la victime, le séditieux et le fidèle. »

Action française : Charles Maurras fut en première ligne pour dénoncer l’héritage intellectuel néfaste que porte le protestantisme en son sein. Quel regard portez-vous sur le protestantisme comme corpus idéologique qui influence le politique ?

Bruno Hirout : Le protestantisme est une imposture démagogique offrant à chaque être humain la possibilité d’être l’unique interprète de la Bible, le contradicteur des Docteurs et de la Tradition, la seule voie du salut de son âme. C’est l’individualisme poussé jusqu’à la folie, jusqu’à la médiocrité spirituelle extrême qui consiste à s’autodiganostiquer sauvé. C’est une négation de la promesse, de la réalisation, des fruits et du but de l’Incarnation.

Au-delà de cette monstrueuse exaltation du pire individualisme, le protestantisme est, intrinsèquement, une fraude intellectuelle. Dans « Connaissance élémentaire du protestantisme », Arnaud de Lassus cite Sabatier, doyen de la faculté de théologie protestante de Paris, qui admet cette énormité qui devrait réduire pour toujours le protestantisme à ce qu’il est, une grotesque farce : Le protestantisme souffre d’une antinomie interne qui dérive de son principe même. Si vous n’avez pas de Confession de foi, qui êtes-vous ? Et si vous promulguez une Confession de foi, si vous voulez me l’imposer d’autorité et malgré la résistance de ma conscience, comment êtes-vous encore protestant ?

Individualisme, imposture intellectuelle, anarchie, tout cela suinte du protestantisme qui est un concentré de subversion, et c’est parce qu’il s’agit de subversion – et non de religion – que Louis Blanc dira que tout Luther religieux appelle nécessaire un Luther politique et qu’Auguste Comte dira que toutes les idées révolutionnaires ne sont que des applications sociales du principe de libre examen. Condamné par Charles Maurras en effet, l’individualisme religieux (le libre examen) engendre l’individualisme politique qui est l’objet de la Révolution. Il y a d’ailleurs une filiation philosophique mais aussi concrète, factuelle, entre le protestantisme et la Révolution française. L’histoire de France du XVIIIème au XXème siècle le montre : République, franc-maçonnerie, socialisme, les protestants cochent toutes les cases de l’anti-France avec une continuité révélatrice du projet intrinsèquement subversif de leur parti. Oui, le protestantisme, par essence, est un ennemi politique.

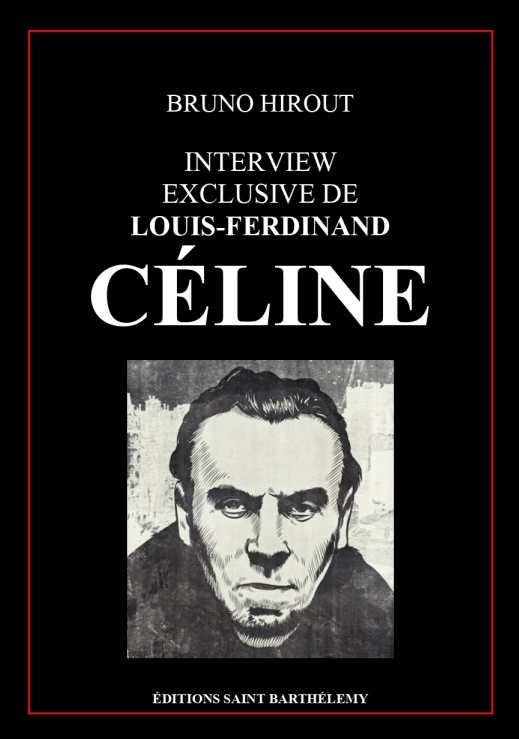

Action française : Votre maison d’édition vient également de publier un ouvrage intitulé : Interview exclusive de Louis Ferdinand Céline, dont vous êtes l’auteur. L’actualité célinienne est extrêmement riche entre la publication de ses ouvrages inédits et les multiples publications qui jaillissent plus ou moins heureusement. Vous écrivez : “Le souvenir du Céline politique et pamphlétaire menace de s’estomper sous la double influence de ceux qui détestent l’écrivain et de ceux qui croient bien le défendre. Les uns prétendent que Louis-Ferdinand Céline est un salaud indigne d’intérêt car antisémite, les autres clament qu’il faut séparer l’antisémite de l’écrivain pour apprécier cet écrivain à sa juste valeur”. Emeric Cian-Grangé dans sa recension pour la revue Eléments (n°201) avance que cette publication n’apporte rien car tout célinien possède les pamphlets et peut les lire directement, sans passer par votre entretien qui est une reprise de ces écrits. Que pouvez-vous répondre ? Quelle est la raison de ce livre ?

Action française : Votre maison d’édition vient également de publier un ouvrage intitulé : Interview exclusive de Louis Ferdinand Céline, dont vous êtes l’auteur. L’actualité célinienne est extrêmement riche entre la publication de ses ouvrages inédits et les multiples publications qui jaillissent plus ou moins heureusement. Vous écrivez : “Le souvenir du Céline politique et pamphlétaire menace de s’estomper sous la double influence de ceux qui détestent l’écrivain et de ceux qui croient bien le défendre. Les uns prétendent que Louis-Ferdinand Céline est un salaud indigne d’intérêt car antisémite, les autres clament qu’il faut séparer l’antisémite de l’écrivain pour apprécier cet écrivain à sa juste valeur”. Emeric Cian-Grangé dans sa recension pour la revue Eléments (n°201) avance que cette publication n’apporte rien car tout célinien possède les pamphlets et peut les lire directement, sans passer par votre entretien qui est une reprise de ces écrits. Que pouvez-vous répondre ? Quelle est la raison de ce livre ?

Bruno Hirout : La réponse à Eléments a déjà été apportée par Mario Varraut, membre de la rédaction de Réflexions, sur mon site brunohirout.biz dans un article intitulé « Les céliniens contre Céline »[1], et je le remercie encore d’avoir spontanément pris la défense de mon livre car je ne comptais pas répondre à M. Cian-Grangé. Cependant, puisque vous me posez la question, et sans paraphraser ce qu’a déjà écrit mon collègue sur mon site, je pense que M. Cian-Grangé, enfermé dans sa logique de spécialiste célino-célinien, n’a pas compris ma démarche que j’explicite pourtant sur la quatrième de couverture et dans mon texte d’introduction. Le but était, par un procédé ludique, de montrer que le Céline pamphlétaire n’était pas du folklore ou un accident de parcours, mais, comme l’a écrit Brasillach, un écrivain des catastrophes futures, qui a si souvent prophétisé le mal à venir avec une implacable justesse. Ce procédé ludique, c’était de mettre en valeur la pertinence et l’acuité politiques de Céline en utilisant des extraits de ses pamphlets comme des réponses aux questions d’un fictif journaliste antiraciste contemporain des pamphlets de Céline, et l’on s’aperçoit alors que Céline avait anticipé à la fois la guerre mondiale contre Hitler et les conséquences de la défaite d’Hitler pour les peuples d’Europe. La première raison d’être de ce livre était de participer à la mise en valeur et à la réhabilitation de ce Céline pamphlétaire et politique, de rappeler que ces écrits-là ne sont pas une blague, mais la doctrine et la vision d’un écrivain français qui n’est ni un joueur, ni un poseur, ni un cinglé. L’autre raison d’être de ce livre, c’est le contexte de l’incroyable sketch de la parution des inédits de Céline et de l’éventuelle réédition des pamphlets, qui a donné lieu à un tombereau d’articles et d’émissions absolument stupides, ridicules et diffamatoires envers l’oeuvre pamphlétaire de Céline depuis les premiers communiqués de Gallimard en 2021 (annonçant à l’époque le roman « Guerre » qui sortira finalement en 2022). Mon idée était de donner de la matière à ceux qui voulaient entendre un autre son de cloche sur tout cela, mais il est clair que cette « interview exclusive », comme son nom le laissait largement imaginer, était aussi voire surtout un travail destiné à transmettre avec simplicité et légèreté (la forme de l’interview) les opinions politiques transmises par Louis-Ferdinand Céline dans ses pamphlets soi-disant maudits.

Action française : N’ayons pas peur du politiquement correct. En quoi, selon vous, Céline fut-il un prophète, un visionnaire ? Précisons, par ailleurs, que vous avez traité de cette question dans le second numéro de votre magazine Réflexions – sur lequel nous reviendrons ultérieurement.

Bruno Hirout : Comme je l’ai évoqué à la réponse précédente, ce qui frappe chez Céline, comme cela frappa Robert Brasillach qui écrivit la critique « Céline prophète », c’est qu’il a vu venir la guerre des démocraties contre Hitler, il a vu que cette croisade antifasciste se ferait pour la « gloire d’Israël » et de « l’idéal maçonnique », il a vu que la défaite d’Hitler déclencherait à terme le déferlement des « métèques » et la prédation des « juifs », bref, il a vu venir la victoire définitive des « Etats confédérés » identifiés par Charles Maurras. Il a annoncé notre tiers-mondisation et notre africanisation à une époque où peu de gens auraient pu les prévoir. Il s’agit d’un don de prophétie remarquable, issu d’une littérature – les trois pamphlets – forcément remarquable elle-même.

Action française : Intéressons-nous maintenant à votre troisième livre, co-écrit par Pierre Guyon et vous-même, nommé Combat pour la France. Vous vous définissez en tant que militant nationaliste, de fait, devons-nous encore porter le combat nationaliste ou devrions-nous plutôt porter le combat patriote ?

Action française : Intéressons-nous maintenant à votre troisième livre, co-écrit par Pierre Guyon et vous-même, nommé Combat pour la France. Vous vous définissez en tant que militant nationaliste, de fait, devons-nous encore porter le combat nationaliste ou devrions-nous plutôt porter le combat patriote ?

Bruno Hirout : Le patriotisme sans le nationalisme est une monstruosité et une aberration. On le voit tous les jours dans ce qu’on appelle la droite nationale, il y a une droite voire une extrême droite antiraciste qui est absolument insupportable et dont les combats sont parfaitement ridicules. D’ailleurs les patriotes antiracistes sont les premiers à dénoncer et à marginaliser ceux des leurs qui sont trop nationalistes ou trop attachés aux valeurs traditionnelles de notre peuple et de notre pays, ce sont les premiers à vouloir absolument taire cette évidence fondamentale : nous les Français, nous sommes des Blancs. Il peut y avoir des exceptions, notre histoire nationale a fait de la France un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, il faut composer avec cette réalité, mais cela n’a jamais changé et ne changera jamais qui nous sommes, ce qu’est le peuple français, qui sont nos morts, nos héros et nos martyrs. Le combat nationaliste est nécessaire au moins pour cette raison-là, ne pas laisser cette droite bébête propager l’idée qu’avoir 20 millions d’allogènes en France ne serait pas un problème s’ils étaient patriotes ou souverainistes. Le nationalisme est l’antidote à toutes les impostures intellectuelles, par exemple à celle qui voudrait qu’il soit préférable d’être dirigés par des musulmans pieux que par des Blancs décadents. Le nationalisme est la seule réponse viable aux maux causés à la France par et depuis la Révolution française. Se détacher du nationalisme, ou le renier, c’est n’est pas une stratégie politique habile, c’est au contraire un boulevard que l’on ouvre à la propagande de l’anti-France et à ses manoeuvres. Comme l’écrivait Philippe Ploncard d’Assac en 2000 en avant-propos de son ouvrage « Le nationalisme français », sans une claire connaissance des idées qui ont progressivement subverti la société il n’est aucun espoir de restauration de la chose publique. On le voit, le combat nationaliste est indispensable car en tant qu’antidote aux destructeurs de la nation, il est le seul à offrir la possibilité de voir naître un jour les cadres d’une réaction toujours possible. Si le nationalisme venait à s’éteindre, c’est notre âme et notre sang qui viendraient ensuite s’éteindre. C’est un point non négociable car c’est un point vital, et je considère que ceux qui s’opposent au nationalisme tout en se réclamant du patriotisme sont soit des idiots, soit des couards, soit des traîtres.

Action française : Vous avez le courage de dénoncer les forces anti-françaises quand beaucoup, même au sein de la droite nationale, reculent de crainte devant les pressions et les procès. Quelles sont-elles ? Peut-on les nommer ?

Bruno Hirout : Je pense que les quatre Etats confédérés identifiés par Charles Maurras (les protestants, les francs-maçons, les juifs et les métèques) sont toujours le parti de l’anti-France, et que les diverses idéologies mortifères qui nous plombent (communisme, gauchisme, immigrationnisme, LGBTisme, wokisme, etc.) ne sont que la conséquence de la victoire de ce parti. Cependant, depuis le tribunal militaire international de Nuremberg (1946), depuis les lois Pleven (1972), Gayssot (1990) et Taubira (2001), toute parole hostile à ce parti de l’anti-France peut mener au tribunal si elle est maladroitement formulée. Il faut quasiment suivre des cours de droit si l’on veut s’exprimer sans risque sur nos idées politiques. C’est un effort que certains ne veulent pas faire alors ils s’accrochent au peu qui leur reste : le souverainisme et un vague patriotisme antiraciste déjà abordé précédemment. C’est un effort d’autant plus difficile qu’au-delà de la loi, il faut aussi être capable d‘assumer l’opposition du Système, du politiquement correct, de tous les éditorialistes et de tous les patrons d’émissions qui font « l’opinion publique », cela est effrayant pour les tièdes et c’est pour cela qu’une bonne partie de la droite et de l’extrême droite est craintive. Car en réalité, hormis dans les cas marginaux de maladresse réitérée, on a le droit d’être radicalement en désaccord avec la politique du Gouvernement et d’exprimer ce désaccord. En réalité, si la quasi-totalité de la droite nationale française essaie de se « dédiaboliser », c’est avant-tout en haine de la confrontation et dans l’espoir d’une « normalisation » qui serait accordée d’en haut, alors que la droite sera toujours diabolisée par ce système tant qu’elle ne sera pas de gauche. Certains l’ont bien compris et cela donne les dérives que nous connaissons bien et dénonçons régulièrement.

Action française : Pensez-vous réellement que vous puissiez combattre ces forces dans le cadre démocratique, dans le cadre de la Vème République ? Le combat des institutions n’est-il pas essentiel ?

Bruno Hirout : La Vème République n’est ni plus ni moins que ce qu’elle est, et nous la considérons comme telle. C’est le régime actuel de la France, point. Il nous arrive de nous présenter à des élections, et quand nous ne pouvons pas le faire nous appelons à voter pour d’autres, car nous prenons acte du fait que tel territoire sera administré par tel ou tel candidat en fonction du résultat de l’élection concernée, alors nous soutenons toujours le candidat qui sera le moins nocif pour la France et pour les Français. Cela ne veut pas dire que nous croyions à la Vème République ou au système électoral, car notre action politique ne se limite pas aux échéances démocratiques, cependant le terrain électoral fait partie des terrains de la lutte politique et nous n’envisageons pas de céder un pouce de terrain à nos adversaires. L’activité intellectuelle ayant pour but de trouver un meilleur régime que cette Vème République est nécessaire, car ce système pourri doit beaucoup aux institutions, mais c’est une réflexion que j’estime concomitante du combat politique, et qui ne saurait le remplacer.

Action française : Selon vous, quel doit être notre premier combat ? Celui dont on ne peut faire l’économie ?

Bruno Hirout : Le premier combat de cette époque est celui pour la vérité, car c’est elle qui est combattue. Quand on vous dit que Dieu n’existe pas, que les genres n’existent pas, que l’histoire des Blancs est une atrocité, qu’il est impossible de définir ce qu’est une famille traditionnelle, etc., c’est la vérité qui est battue en brèche, nous devons donc, avant tout, être les défenseurs de la vérité, et tout le reste en découlera. La vérité rend libre, a dit le Christ. Vérité et liberté, voilà le sens dans lequel mener le combat.

Action française : Vous êtes également à la tête d’un magazine politique et littéraire, Réflexions. Pouvez-vous le présenter à nos lecteurs ? Quelle est sa ligne éditoriale ?

Bruno Hirout : Réflexions est un magazine littéraire et politique que nous avons lancé en janvier 2021. Il paraît sous la forme d’un livre d’environ 100 pages et traite chaque trimestre 4 grands thèmes (Politique, Actualité, Littérature, Le coup de coeur du trimestre) auxquels s’ajoutent en général des conseils de lecture ou des articles des différents membres de la rédaction. Nous avons lancé ce magazine pour apporter notre contribution au combat des idées et pour traiter dans le fond des sujets pour lesquels le format communiqué ou article de blog n’est pas adéquat. Par exemple, nous nous astreignons régulièrement à décortiquer l’ouvrage d’un de nos adversaires idéologiques (Greta Thunberg, Caroline Fourest, Nicolas Lebourg, etc.) afin de prendre connaissance de leur idéologie et leur apporter une contradiction aussi réfléchie que possible et donc utile aux militants du camp national, le but étant de savoir être un opposant au camp de l’anti-France sachant penser sans se contenter de poncifs et de slogans (même si les slogans sont indispensables à la propagande politique). Notre ligne éditoriale est toute simple : nationaliste et catholique. Ceci explique notamment pourquoi nous prenons du temps à écrire contre le parti protestant, le parti sédévacantiste, le parti cathare, les faussaires de la mémoire, etc., ce qui est en soi une ligne assez peu vendeuse, populaire ou « sexy », mais nécessaire à notre credo : la défense de l’honneur du Christ et de notre race.

Action française : Nous vous remercions pour toutes ces réponses et recommandons à nos lecteurs votre maison d’édition, ainsi que votre magazine !

La maison d’édition : Editions Saint Barthélemy – Tous nos ouvrages sont imprimés en France. (editionssaintbarthelemy.fr)

Propos recueillis par Guillaume Staub.

[1] https://www.brunohirout.biz/index.php/2023/03/30/reponse-a-elements/

Action française : Le premier ouvrage que vous publiâtes fut celui d’Henri Hello qui porte précisément sur la Saint-Barthélemy. Le poids de cet événement pèse beaucoup sur l’imaginaire collectif français, pensez-vous que la restauration d’une certaine fierté française et catholique puisse faire l’économie d’une remise en perspective de troubles qui se firent il y a maintenant plusieurs siècles ? Le combat mémoriel doit-il également porter sur cette période ?

Action française : Le premier ouvrage que vous publiâtes fut celui d’Henri Hello qui porte précisément sur la Saint-Barthélemy. Le poids de cet événement pèse beaucoup sur l’imaginaire collectif français, pensez-vous que la restauration d’une certaine fierté française et catholique puisse faire l’économie d’une remise en perspective de troubles qui se firent il y a maintenant plusieurs siècles ? Le combat mémoriel doit-il également porter sur cette période ? Action française : Votre maison d’édition vient également de publier un ouvrage intitulé : Interview exclusive de Louis Ferdinand Céline, dont vous êtes l’auteur. L’actualité célinienne est extrêmement riche entre la publication de ses ouvrages inédits et les multiples publications qui jaillissent plus ou moins heureusement. Vous écrivez : “Le souvenir du Céline politique et pamphlétaire menace de s’estomper sous la double influence de ceux qui détestent l’écrivain et de ceux qui croient bien le défendre. Les uns prétendent que Louis-Ferdinand Céline est un salaud indigne d’intérêt car antisémite, les autres clament qu’il faut séparer l’antisémite de l’écrivain pour apprécier cet écrivain à sa juste valeur”. Emeric Cian-Grangé dans sa recension pour la revue Eléments (n°201) avance que cette publication n’apporte rien car tout célinien possède les pamphlets et peut les lire directement, sans passer par votre entretien qui est une reprise de ces écrits. Que pouvez-vous répondre ? Quelle est la raison de ce livre ?

Action française : Votre maison d’édition vient également de publier un ouvrage intitulé : Interview exclusive de Louis Ferdinand Céline, dont vous êtes l’auteur. L’actualité célinienne est extrêmement riche entre la publication de ses ouvrages inédits et les multiples publications qui jaillissent plus ou moins heureusement. Vous écrivez : “Le souvenir du Céline politique et pamphlétaire menace de s’estomper sous la double influence de ceux qui détestent l’écrivain et de ceux qui croient bien le défendre. Les uns prétendent que Louis-Ferdinand Céline est un salaud indigne d’intérêt car antisémite, les autres clament qu’il faut séparer l’antisémite de l’écrivain pour apprécier cet écrivain à sa juste valeur”. Emeric Cian-Grangé dans sa recension pour la revue Eléments (n°201) avance que cette publication n’apporte rien car tout célinien possède les pamphlets et peut les lire directement, sans passer par votre entretien qui est une reprise de ces écrits. Que pouvez-vous répondre ? Quelle est la raison de ce livre ? Action française : Intéressons-nous maintenant à votre troisième livre, co-écrit par Pierre Guyon et vous-même, nommé Combat pour la France. Vous vous définissez en tant que militant nationaliste, de fait, devons-nous encore porter le combat nationaliste ou devrions-nous plutôt porter le combat patriote ?

Action française : Intéressons-nous maintenant à votre troisième livre, co-écrit par Pierre Guyon et vous-même, nommé Combat pour la France. Vous vous définissez en tant que militant nationaliste, de fait, devons-nous encore porter le combat nationaliste ou devrions-nous plutôt porter le combat patriote ?