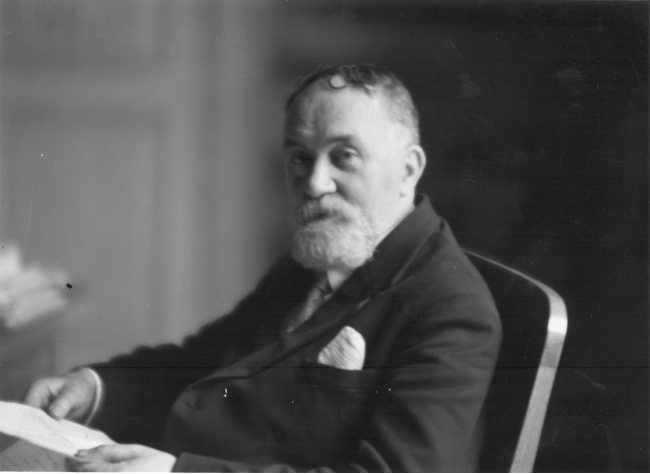

L’avenir du nationalisme français par Charles Maurras

Grands textes

Le tome II des Œuvres capitales de Charles Maurras, se termine par L’Avenir du nationalisme français, texte court et très actuel. Maurras y démontre comment « le nationalisme français se reverra, par la force des choses…». Force des choses qui, aujourd’hui s’exerce sur la France avec intensité. L’espérance en politique est bien la reine !

Rien n’est fait aujourd’hui, tout sera fait demain(1).

Il ne reste donc plus au Français conscient qu’à agir pour que sa volonté soit faite et non une autre : non celle de l’Oligarchie, non celle de l’Étranger(2).

[…] Reste le rude effort d’action pratique et réelle, celui qui a voulu maintenir en fait une France, lui garder son bien, la sauver de son mal, résoudre au passage ses crises. C’est un service trop ancien et trop fier de lui-même pour que l’œuvre amorcée en soit interrompue ni ralentie. Ceux qui sont de l’âge où l’on meurt savent qu’elle dépend d’amis en qui l’on peut avoir confiance, car, depuis plus de quarante ans, ils répètent avec nous : par tous les moyens, même légaux. Ayant travaillé ainsi « pour 1950 », ils travailleront de même pour l’an 2000, car ils ont dit dès le début : pour que la France vive, vive le Roi !

L’espérance ne se soutiendrait pas si le sens national n’en était pas soutenu en première ligne. Mais là aussi je suis tranquille.

Il est beaucoup question d’abandonner en tout ou en partie la souveraineté nationale. Ce sont des mots. Laissons-les aux professeurs de Droit. Ces messieurs ont si bien fait respecter leur rubrique, intus et in cute (3), ces dernières années, qu’on peut compter sur eux pour ajouter du nouveau à tous les plus glorieux gâchis de l’intelligence (4). Les trésors du réel et ses évidences sont plus forts qu’eux. Ce qu’ils déclarent périmé, ce qu’ils affectent de jeter par-dessus bord ne subira pas plutôt l’effleurement d’une égratignure ou d’une menace un peu concrète, vous verrez l’éclat de la réaction ! […] Preuve que rien ne vit comme le sens de la nation dans le monde présent. Ceux qui voudront en abandonner une part ne feront rien gagner à Cosmopolis : ils engraisseront de notre héritage des nationalités déjà monstrueuses. Les plus grands faits dont nous soyons contemporains sont des faits nationaux : la prodigieuse persévérance de l’Angleterre dans l’être anglais aux années 1940-1945, l’évolution panslaviste ou plutôt panrusse des Soviets, la résistance que la Russie rencontre chez les nations qu’elle a cru s’annexer sous un double vocable de race et de secte, l’éclosion de la vaste conscience américaine, le retour à la vie du nazisme allemand, sont tous des cas de nationalisme suraigu. Tous ne sont pas recommandables. Nous aurions été fous de les imiter ou de les désirer tous. Nous serions plus insensés de ne pas les voir, qui déposent de la tendance universelle. En France, le patriotisme en avait vu de toutes les couleurs après la victoire de Foch : que d’hostilité et que de disgrâces ! De grands partis caractérisés par leurs « masses profondes », étaient lassés ou dégoûtés du vocabulaire français, il n’y en avait plus que pour le charabia marxiste. À peine l’Allemand a-t-il été campé chez nous, toutes ses offres de bon constructeur d’Europe ont été repoussées et le Français, bourgeois, paysan, ouvrier ou noble n’a connu à très peu d’exemples près, que le sale boche ; l’esprit national s’est refait en un clin d’œil. La patrie a dû avaliser la souillure de beaucoup d’hypocrisies politiciennes. L’usage universel de ce noble déguisement est une preuve de plus de sa valeur et de sa nécessité, qui est flagrante : on va le voir.

Le nationalisme de mes amis et le mien confessent une passion et une doctrine. Une passion pieuse, une doctrine motivée par des nécessités humaines qui vont grandissant. La plupart de nos concitoyens y voient une vertu dont le culte est parfois pénible, toujours plein d’honneur. Mais, parmi les autres Français, surtout ceux du pays légal, distribués entre des partis, on est déjà et l’on sera de plus en plus acculé au nationalisme comme au plus indispensable des compromis. Plus leurs divisions intéressées se multiplient et s’approfondissent, plus il leur faut, de temps à autre, subir le rappel et l’ascendant plus qu’impérieux du seul moyen qu’ils aient de prolonger leur propre pouvoir. Ce moyen s’appelle la France.

[…] Comment l’éviter quand tout le reste les sépare ? Sur quel argument, sur quel honnête commun dénominateur discuter hors de là ? Il n’y a plus de mesure entre l’économie bourgeoise et l’économie ouvrière. Ouvrier et bourgeois sont des noms de secte. Le nom du pays est français. C’est bien à celui-là qu’il faut se référer. Qu’est-ce qui est avantageux au pays ? Si l’on adopte ce critère du pays, outre qu’il est sous-entendu un certain degré d’abjuration des erreurs partisanes, son essentiel contient toute notre dialectique, celle qui pose, traite, résout les problèmes politiques pendants du point de vue de l’intérêt national : il faut choisir et rejeter ce que rejette et choisit cet arbitre ainsi avoué.

Il n’y a certes là qu’un impératif limité. Les partis en lutte feront toujours tout pour s’adjuger le maximum en toute propriété. Mais leur consortium n’est rien s’il ne feint tout au moins des références osant aller plus loin que la partialité collective. S’y refuse-t-il ? Son refus peut donner l’éveil au corps et à l’esprit de la nation réelle, et le point de vue électoral lui-même en peut souffrir. Si ces diviseurs nés font au contraire semblant de croire à l’unité du compromis nationaliste, tout spectateur de bonne foi et de moyenne intelligence en sera satisfait.

Donc, avec douceur, avec violence, avec lenteur ou rapidité, tous ces partis alimentaires, également ruineux, ou périront de leur excès, ou, comme partis, ils devront, dans une certaine mesure, céder à l’impératif ou tout au moins au constat du nationalisme. L’exercice le renforcera. La fonction, sans pouvoir créer l’organe, l’assouplira et le fortifiera. Les doctrines des partis se verront ramenées, peu à peu, plus ou moins, à leurs éléments de Nuées et de Fumées auxquelles leur insuccès infligera un ridicule croissant. Leur foi ne sera bientôt plus qu’un souvenir sans vertu d’efficacité, trace matérielle tendant à s’effacer, car on rira de plus en plus de ces antiquailles, aux faux principes qui voulaient se faire préférer aux colonies et aux métropoles et qui mènent leur propre deuil. […]

Alors pourra être repris quelque chose de très intéressant : le grand espoir de la nation pour déclasser et fusionner ses partis.

[…] Un mouvement de nationalisme français ne sera complet que par le retour du roi. En l’attendant, les partis se seront relâchés de leur primatie et, par l’effet de leurs abus, les mœurs auront repris tendance à devenir françaises, l’instinct et l’intérêt français auront reparu à leur rang.

Il ne faut pas se récrier à ce mot d’intérêt. Fût-il disgracieux, c’est le mot juste. Ce mot est plein de force pour nous épargner une grave erreur qui peut tout ruiner.

Si au lieu d’apaiser les oppositions et de les composer sur ce principe d’intérêt, on a honte, on hésite et qu’on se mette à rechercher des critères plus nobles, dans la sphère des principes moraux et sacrés propres aux Morales et aux Religions, il arrivera ceci : comme en matière sociale et politique les antagonismes réels de la conscience moderne sont nombreux et profonds, comme les faux dogmes individualistes sur l’essentiel, famille, mariage, association contredisent à angle droit les bonnes coutumes et les bonnes traditions des peuples prospères qui sont aussi les dogmes moraux du catholicisme, il deviendra particulièrement difficile, il sera impossible de faire de l’unité ou même de l’union dans cet ordre et sur ce plan là. Ou si on l’entreprend, on essuiera une contradiction dans les termes dont l’expérience peut déjà témoigner.

Ces principes contraires peuvent adhérer, eux, à un arrangement, mais non le tirer de leur fond, non le faire, ni se changer, eux divisés, eux diviseurs, en principes d’arrangement.

Ces principes de conciliation ne sont pas nombreux. Je n’en connais même qu’un.

Quand, sur le divorce, la famille, l’association, vous aurez épuisé tous les arguments intrinsèques pour ou contre tirés de la raison et de la morale, sans avoir découvert l’ombre d’un accord, il vous restera un seul thème neutre à examiner, celui de savoir ce que vaut tout cela au point de vue pratique de l’intérêt public. Je ne dis pas que cet examen soit facile, limpide ou qu’il ne laisse aucune incertitude. Il pourra apporter un facteur de lumière et de paix. Mais si, venu à ce point-là, vous diffamez la notion d’intérêt public, si vous désavouez, humiliez, rejetez ce vulgaire compromis de salut public, vous perdez la précieuse union positive qui peut en naître et, vous vous en étant ainsi privés, vous vous retrouvez de nouveau en présence de toutes les aigreurs qui naîtront du retour aux violentes disputes que l’intérêt de la paix sociale aurait amorties.

On a beau accuser l’intérêt national et civique de tendre sournoisement à éliminer ce que l’on appelle, non sans hypocrisie, le Spirituel : ce n’est pas vrai. […] La vérité est autre. Nous avons appelé et salué au premier rang des Lois et des Idées protectrices toutes les formes de la Spiritualité, en particulier catholique, en leur ouvrant la Cité, en les priant de la pénétrer, de la purifier, de la pacifier, de l’exalter et de la bénir. En demandant ainsi les prières de chacune, en honorant et saluant leurs bienfaits, nous avons rendu grâces à tous les actes précieux d’émulation sociale et internationale que ces Esprits pouvaient provoquer. Si, en plus, nous ne leur avons pas demandé de nous donner eux-mêmes l’accord désirable et désiré, c’est qu’ils ne le possèdent pas, étant opposés entre eux : le Spirituel, à moins d’être réduit à un minimum verbal, est un article de discussion. Le dieu de Robespierre et de Jean-Jacques n’est pas le Dieu de Clotilde et de saint Rémy. Le moral et le social romains ne sont pas ceux de Londres et de Moscou. Vouloir les fondre, en masquant ce qu’ils ont de contraire, commence par les mutiler et finit par les supprimer. Dès que l’unité de conscience a disparu comme de chez nous, la seule façon de respecter le Spirituel est celle qui en accueille toutes les manifestations nobles, sous leurs noms vrais, leurs formes pures, dans leurs larges divergences, sans altérer le sens des mots, sans adopter de faux accords en paroles. Un Spirituel qui ne serait ni catholique ni protestant ni juif n’aurait ni saveur ni vertu. Mais il doit être l’un ou l’autre. Ainsi seront sauvés la fécondité des féconds et le bienfait des bons ; ainsi le vrai cœur des grandes choses humaines et surhumaines […]. Il existe une Religion et une Morale naturelles. C’est un fait. Mais c’est un autre fait que leurs principes cardinaux, tels qu’ils sont définis par le catholicisme, ne sont pas avoués par d’autres confessions. Je n’y puis rien. Je ne peux pas faire que la morale réformée ne soit pas individualiste ou que les calvinistes aient une idée juste de la congrégation religieuse. On peut bien refuser de voir ce qui est, mais ce qui est, dans l’ordre social, met en présence d’options tranchées que l’on n’évite pas.

De l’abondance, de la variété et de la contrariété des idées morales en présence, on peut tout attendre, excepté la production de leur contraire. Il ne sera donc pas possible à chacun, catholique, juif, huguenot, franc-maçon, d’imposer son mètre distinct pour mesure commune de la Cité. Ce mètre est distinct alors que la mesure doit être la même pour tous. Voilà les citoyens contraints de chercher pour cet office quelque chose d’autre, identique chez tous et capable de faire entre eux de l’union. Quelle chose ? L’on n’en voit toujours qu’une : celle qui les fait vivre en commun avec ses exigences, ses urgences, ses simples convenances.

En d’autres termes, il faudra, là encore, quitter la dispute du Vrai et du Beau pour la connaissance de l’humble Bien positif. Car ce Bien ne sera point l’absolu, mais celui du peuple français, sur ce degré de Politique où se traite ce que Platon appelle l’Art royal, abstraction faite de toute école, église ou secte, le divorce, par exemple, étant considéré non plus par rapport à tel droit ou telle obligation, à telle permission ou prohibition divine, mais relativement à l’intérêt civil de la famille et au bien de la Cité. Tant mieux pour eux si tels ou tels, comme les catholiques, sont d’avance d’accord avec ce bien-là. Ils seront sages de n’en point parler trop dédaigneusement. Car enfin nous n’offrons pas au travail de la pensée et de l’action une matière trop inférieure ou trop indigne d’eux quand nous rappelons que la paix est une belle chose ; la prospérité sociale d’une nation, l’intérêt matériel et moral de sa conservation touche et adhère aux sphères hautes d’une activité fière et belle. La « tranquillité de l’ordre »(5) est un bel objet. Qui l’étudie et la médite ne quitte pas un plan humain positif et néanmoins supérieur. Sortir de l’Éthique n’est pas déroger si l’on avance dans la Politique vraie. On ne se diminue pas lorsque, jeune conscrit de la vertu patriotique, on élève son cœur à la France éternelle ou, vieux légiste d’un royaume qu’un pape du VIe siècle mettait déjà au-dessus de tous les royaumes, on professe que le roi de France ne meurt pas. Tout cela est une partie de notre trésor, qui joint où elle doit les sommets élevés de l’Être.

La nouvelle génération peut se sentir un peu étrangère à ces chaudes maximes, parce qu’elle a été témoin de trop de glissements et de trop de culbutes. Elle a peine à se représenter ce qui tient ou ce qui revient ; c’est qu’on ne lui a pas fait voir sous la raison de ces constantes, le pourquoi de tant d’instabilités et de ruines. Il ne faudrait pas croire celles-ci plus définitives qu’elles ne sont. L’accident vient presque tout entier des érosions classiques d’un mal, fort bien connu depuis que les hommes raisonnent sur l’état de société, autrement dit depuis la grande expérience athénienne continuée d’âge en âge depuis plus de deux mille ans, soit quand les royaumes wisigoths de l’Espagne furent livrés aux Sarrasins ou les républiques italiennes à leurs convulsions, par le commun effet de leur anarchie. La vérification polonaise précéda de peu nos épreuves les plus cruelles, et nos cent cinquante dernières années parlent un langage instructif.

Le mal est grave, il peut guérir assez vite. On en vient d’autant mieux à bout qu’on a bien soin de ne point le parer d’autres noms que le sien. Si l’on dit : école dirigeante au lieu d’école révolutionnaire, on ne dit rien, car rien n’est désigné. Si l’on dit démagogie au lieu de démocratie, le coup tombe à côté. On prend pour abus ou excès ce qui est effet essentiel. C’est pourquoi nous nous sommes tant appliqués au vocabulaire le plus exact. Une saine politique ayant le caractère d’une langue bien faite peut seule se tirer de Babel. C’est ainsi que nous en sommes sortis, quant à nous. C’est ainsi que la France en sortira, et que le nationalisme français se reverra, par la force des choses. Rien n’est fini. Et si tout passe, tout revient(6).

[…] En sus de l’espérance il existe, au surplus, des assurances et des confiances qui, sans tenir à la foi religieuse, y ressemblent sur le modeste plan de nos certitudes terrestres. Je ne cesserai pas de répéter que les Français ont deux devoirs naturels : compter sur le Patriotisme de leur pays, et se fier à son Intelligence. Ils seront sauvés par l’un et par l’autre, celle-ci étant pénétrée, de plus en plus, par celui-là : il sera beaucoup plus difficile à ces deux grandes choses françaises de se détruire que de durer ou de revivre. Leur disparition simultanée leur coûterait plus d’efforts que la plus âpre des persévérances dans l’être et que les plus pénibles maïeutiques du renouveau.

Charles Maurras

(1) André Chénier, Épîtres, II, Ami, chez nos Français…

Les notes sont imputables aux éditeurs.

(2) L’Avenir du nationalisme français est le titre du chapitre dix (sur douze) de l’ouvrage Pour un jeune Français, écrit par Maurras en 1949, en sa prison de Clairvaux. Un extrait en a été repris dans les Œuvres capitales en 1954 ; c’est le texte que nous publions ici. Il y a eu une réduction significative de taille entre le texte de 1949 et celui, posthume, de 1954. Les coupures portent sur des incidentes diverses concernant l’histoire de l’Action française, dont une longue explication sur l’antisémitisme, ainsi que sur tous les passages polémiques ou évoquant des polémiques passées. L’édition des Œuvres capitales ne mentionne pas l’existence de ces coupures et ne comporte que très peu d’ajouts destinés à en faciliter la lecture, ce qui rend parfois celle-ci malaisée, certains paragraphes encadrant les coupures se succédant sans transition évidente. Nous avons pour notre part choisi de signaler les emplacements des coupures par des […], mais sans donner davantage d’indications sur leur longueur ou leur contenu. Enfin, ce premier paragraphe de transition n’en est pas ; il est emprunté à la dernière page du chapitre neuf.

(3) Littéralement, en dedans et dans la peau. Ces mots sont tirés d’un vers du poète latin Aulus Persius Flaccus (Satires, III, 30), « Te intus et in cute novi », que Félix Gaffiot traduit par « Je te connais profondément et intimement. » Ainsi les deux termes ne doivent-ils pas être vus comme des contraires (à l’intérieur et en surface) réunis pour la circonstance, mais comme deux caractères se renforçant. À laquelle de ces deux interprétations pensait Jean-Jacques Rousseau en plaçant ces quatre petits mots en épigraphe de ses Confessions ? Les explications de texte penchent généralement pour la première ; mais Maurras pensait sans doute ici à la seconde, la même que celle du Gaffiot.

(4) Ce passage polémique vise sans doute et principalement François de Menthon, professeur de Droit et contempteur acharné de la souveraineté nationale, que Charles Maurras poursuivait d’une haine farouche. Mais comme la cible n’est pas nommée, la phrase a été conservée.

(5) « D’après saint Augustin » : explication ajoutée par Maurras dans les Œuvres capitales, mais qui ne figure pas dans Pour un jeune Français.

(6) C’est la seule phrase du texte des Œuvres capitales qui ait été refaite pour la circonstance. Elle résume les deux paragraphes suivants qui font partie du texte coupé :

Elle se reverra par la force des choses. Notre façon de les combattre sera reprise, par le simple effet de la volonté intéressée de la France, de la nôtre, qui durera en elle et qui sera précisément ce qu’ils ne veulent pas.

Nous avons failli leur ôter de la bouche leur sale gagne-pain, le sale butin qu’ils en tirent. Or, si tout passe, tout revient. Leurs précautions ont beau être serrées comme des chaînes. L’espérance est la reine de toute politique ; le désespoir y reste « la sottise absolue ».

« Je suis Romain », proclamera-t-il avec ferveur tout au long de son admirable Préface au Dilemme de Marc Sangnier, exprimant le plus extraordinaire hommage qui ait jamais été adressé par un incroyant à l’Église Catholique, héritière de la civilisation la plus haute, fondatrice de Chrétientés et mère souveraine du genre humain. Ce n’est pas un hommage à la grâce divine, invisible aux yeux humains. C’est un hommage à ses effets incomparables dans l’histoire.

« Je suis Romain », proclamera-t-il avec ferveur tout au long de son admirable Préface au Dilemme de Marc Sangnier, exprimant le plus extraordinaire hommage qui ait jamais été adressé par un incroyant à l’Église Catholique, héritière de la civilisation la plus haute, fondatrice de Chrétientés et mère souveraine du genre humain. Ce n’est pas un hommage à la grâce divine, invisible aux yeux humains. C’est un hommage à ses effets incomparables dans l’histoire.