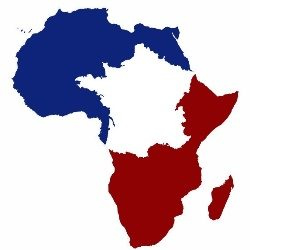

L’Afrique zone d’influence française irrédente

L’intervention, en extrême urgence, de l’Armée française dans l’ex Soudan, dénommé aujourd’hui Mali ne nous a pas surpris. Nous avons toujours su que le retrait de la France du continent africain allait à l’encontre de tous nos intérêts, politiques, historiques, militaires et économiques et que, tôt ou tard, la France serait obligée de revenir en Afrique.

Un héritage historique bradé

« Il n’y a pas d’estat mieux situé que la France pour estre puissante en la mer puisqu’elle a de meilleurs ports qu’aucun autre, soit en l’Océan, soit en la mer Méditerranée, qu’elle a quantité de bons marins et excellents soldats » RICHELIEU

La présence de la France en Afrique, indiquée traditionnellement sur la carte par des taches roses, ne découlait ni d’une lubie, ni d’un hasard mais d’une nécessité bien comprise : un état digne de ce nom doit avoir la politique de sa géographie. De par sa position sur la carte du monde la France avait par nature une vocation maritime et coloniale.

Les différents régimes qui se succédèrent, restèrent fidèles, malgré les aléas de l’histoire, à cette vocation. La rupture de la politique impériale de la France intervint sous la V ème république instaurée par De Gaulle Charles. Ce sinistre individu, qui avait fait don de la France à sa personne, brada l’Afrique française (A.O.F.– A.E.F – Madagascar) en passant par l’étape éphémère de la Communauté (1958-1960). Le Sahara échappa momentanément à cette liquidation car il constituait un moyen de pression dans les négociations avec les rebelles algériens. Il fut finalement rajouté, en supplément dans le paquet cadeau de l’indépendance de l’Algérie (1962).

De Gaulle Charles s’étant débarrassé des colonies et du « boulet algérien », pensait pouvoir enfin laisser sa marque dans l’histoire en entamant une grande politique européenne. Ses successeurs, obnubilés par le mythe de l’Europe ou par le culte du veau d’or, poursuivirent la politique irresponsable du désengagement de la France en Afrique.

Les traités de coopération et d’assistance économique, vidés de leur contenu, accélérèrent la misère des populations et les accords d’assistance militaire, non respectés et régulièrement remis en cause semèrent le doute et la défiance. Les états africains, qui avaient pourtant partagé notre destin, furent désormais traités comme de vulgaires partenaires économiques et livrés aux appétits des grands groupes commerciaux, industriels et financiers. Il n’en fallait pas plus pour détruire notre influence et notre prestige. C’est ainsi que la France perdit les avantages de son passé africain pour n’en conserver que les inconvénients : devoir de repentance et invasion migratoire.

Dénigrement de la colonisation

« Ce n’est pas chez les Maures que vous devez aller chercher vos exemples et vos directeurs intellectuels mais bien chez nous qui aimons la paix et l’ordre » FAIDHERBE.

Ce n’est pas sans plaisir que nous avons assisté au retour des armées françaises au Mali sur ordre d’un Président socialiste. Ce revirement brutal de la gauche démontre que les réalités prennent toujours le pas sur les idéologies. Il était de bon ton, à gauche comme à droite de soutenir la politique du désengagement de la France en Afrique. La gauche le faisait logiquement au nom du sacro-saint droit des peuples à disposer d’eux- mêmes, la droite, toujours sans vergogne, le faisait sous des motifs divers : fidélité à l’œuvre de De Gaulle Charles, le bradeur d’empire, nécessité d’un engagement total dans la construction européenne, soumission aux règles du grand libéralisme.

Sous prétexte que la colonisation aurait couté plus cher qu’elle n’aurait rapporté la politique africaine de la France se limita désormais à des impératifs économiques, dignes d’un « épicier de quartier ».

Le passé colonial de la FRANCE était couramment condamné car, par une inversion aussi débile que malhonnête, la colonisation était tenue pour responsable des maux et des séquelles nés de la décolonisation : anarchie, sous-développement, épidémies, famines, flux migratoires… Rappelons à tous ces « idiots utiles » que la passé d’un pays ne saurait être jugé par rapport aux valeurs suicidaires du politiquement correct d’aujourd’hui.

Un retour nécessaire

« La valeur et la grandeur d’une nation se mesure par sa présence et son influence dans le monde. La nature a horreur du vide si vous n’étendez pas vos frontières, d’autres le feront à votre détriment ».

Le temps s’écoule mais les réalités demeurent et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Chaque jour qui passe démontre que la décolonisation n’a ni libéré les peuples africains, ni allégé « le fardeau de l’homme blanc » ni amélioré nos finances.

Notre départ, loin de faire disparaitre les problèmes de l’Afrique les a multipliés et amplifiés. La paix française a d’abord été remplacée par le désordre et la misère qui ont engendré l’émigration des populations vers la France puis le brigandage et enfin le terrorisme islamique. Des régions entières de l’Afrique sont devenues des zones de non-droit où se pratique la chasse aux otages. (Le transfert du rallie Paris-Dakar en Amérique latine avait déjà été un signe fort.)

Hier, quand la France était chez elle en Afrique, la LIBERTE pouvait venir du sud de la méditerranée : l’armée française se reconstituait dans notre province d’Algérie (préservée grâce au Maréchal Pétain), aujourd’hui le DANGER est permanent et il vient du Sud. Il vient de l’Afrique du nord submergée par « les printemps arabes » à la suite de nos interventions irréfléchies, il vient du Sahel travaillé et miné par le terrorisme islamique, il vient de tous ces états d’Afrique noire déstabilisés par l’anarchie et la corruption.

Nous n’en finissons pas de payer le prix des lâchetés, des abandons et des reniements de nos politiciens félons. Nous n‘en finissons pas de payer le prix cet éloge irresponsable de la décolonisation doublé paradoxalement d’un profond désintérêt pour l’Afrique. Nous n’en finissons pas payer le prix de l’Afrique livrée en pâture tantôt aux utopies européennes, tantôt aux intérêts américains, tantôt aux convoitises chinoises tantôt au prosélytisme islamique.

La politique de l’Autruche poursuivie ces dernières années n’a pas fait disparaitre l’Afrique qui reste bien présente sur notre flanc sud. Les événements du Mali et notre intervention armée arrivent à point pour nous rappeler ce que les anciens avaient compris depuis l’empire romain : l’Afrique est, par la Méditerranée, le prolongement naturel du continent européen et il ne peut y avoir de PAIX sans PACIFICATEUR.

Jean-Pierre PAPADACCI

Français d’Empire